現役看護師5年目のけろっぴです。これまですべて急性期の病棟で働いています。

そんな私が第3回急性期ケア専門士の試験を2025年5月の自分の誕生日に記念受験してきました(笑)。看護師が受けることができる資格はいろいろありますが、この急性期ケア専門士は受験に必要な条件は経験年数のみで比較的受けやすい試験だと思い軽い気持ちで受験に望みました。点数はわかりませんが、無事合格することができました。

この記事では、現役看護師の私が急性期ケア専門士の受験を通した体験談について書き、皆さんが受験するきっかけになればと思います。

1: 急性期ケア専門士とはどんな資格?メリットと役割

1-1:私が思う急性期ケア専門士の定義

以下の文は日本急性期ケア協会のホームページから引用しています。

急性期ケア専門士は急性期ケア・急変対応におけるスペシャリストです。

状態変化の兆候をいち早く察知し、アセスメントから初期対応、医師への報告など急性期におけるケアの実践を行えることを目指す資格です。また、病院だけでなく地域医療に携わる医療スタッフの方にも、在宅時から基幹病院へ【命のバトンをなめらかに】つなぐために実践できるノウハウを習得できます。

と、なかなかかっこいいことがかかれています。少しワクワクしますよね。

私としては「患者さんになにか変化があったときになんとなく自信を持って対応できるようになるために必要な知識を確認しよう」といった感覚がちょうどいいのではないかと感じています。

※受験資格があるのは下記の有資格者でございます

経験2年以上 医師、看護師、保健師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、介護支援専門員、臨床 検査技師、救急救命士、放射線技師、介護福祉士 経験3年以上 准看護師

1-2: 急性期ケア専門士は意味ない?合格での変化

ネット上では急性期ケア専門士を受験しても給料に影響しないなど意味がないといった意見もあります。確かに急性期ケア専門士に合格したからといって業務内容や普段の仕事に大きな影響がおこるとは限りません。どちらかというと、急性期ケア専門士の勉強を通して医療や看護に対するモチベーションを維持したり、ほんの少し自信を持ってアセスメントできるようなる程度だと思います。ただ、そのようなモチベーションや志の高いスタッフは職場に必要な存在であり信頼に繋がります。

知識だけで患者さんを救うことはできません。しかし、知識がなければその行動すら起こすことができません。なのでまずは知識をつけることは重要なことだと考えます。

1-3:急性期ケア専門士の受験をおすすめできる理由

簡単に受験できる

全国260ヶ所 パソコン試験(CBT試験)なので自宅から近い受験場所を選ぶことができます。

資格取得でモチベーションになる

合格率は7割弱となっています。看護師以外の医療スタッフも受験していることを考慮すると、急性期の経験のある看護師にとっては比較的合格するのに有利と考えることもできるのではないでしょうか。合格するとバッチをもらうことができ、名札につけるなどし仕事のモチベーションを高めることもできますね。

資格取得後も最新のケアを継続的に学習

資格取得後も知識が古くならないように、最新の急性期ケアや臨床のトレーニングを継続的に学習することができます。また、オンライン研修とオフライン研修(実地研修)、ハイブリット研修(オンライン+オフライン)など様々な方法で研修を行いますので、それぞれの生活スタイルに合わせた参加方法が選択でき、無理なく手軽に継続的に学ぶことができます。

2: 急性期ケア専門士の資格取得方法

2-1: 急性期ケア専門士は難しい?

試験は5問択一形式で時間は90分でした。バランスよく出題範囲の項目が出題されていた印象です。症状別アセスメントは範囲が広い分割合も多かった気がします。

聞かれる内容はそれほど難しくないですが、まったく対策してないと聞き馴染みのない単語もでてくるので自信を持って回答することができないくなると思います。

私のように急性期病棟での勤務経験があるのなら半分以上は常識で回答できる内容に感じました。

基礎知識のある看護師ならまったく試験対策をせずにノー勉受験してもギリギリ合格することも可能かもしれないといった印象です。しかし、安くない受験料を支払うので安心して合格できるよう対策することをおすすめします。

2-2:急性期ケア試験の出題範囲

- 救急医療に関する定義と概念

- 急変発見時の初期対応(心肺停止の対応(BLS:一次救命処置) /心肺停止の対応(ACLS:一次救命処置) / 在宅・施設での心肺停止の対応 / 急変発見時の初期対応)

- 症状別アセスメント(意識障害 / 呼吸困難 / 胸痛 / 吐血 / 腹痛 / 腰背部痛 / 頭痛 / 失神 / 痙攣 / めまい / 麻痺 / 発熱)

- 意思決定のコミュニケーション

- 急性期医療における家族支援

- 急性期⇔慢性期をつなぐ医療支援(慢性疾患を背景にした急性増悪への対応 / 急性期から施設・在宅における認知症ケア / 急性期・在宅・施設における精神疾患をもつ対象の支援)

- 災害時の救急医療(災害発生時における急性期ケア / 新興/感染症と災害看護)

- 急性期に求められるリーダーシップ

- 急性期医療に求められるもの

2-3: 急性期ケア専門士に合格した筆者の勉強法

急性期ケア専門士は重症患者のケアをするための知識や疾患についての病態を知る必要はありません。公式ホームページには急変兆候を察知し、アセスメント後、初期対応ができるようになる。居合わせた現場のリーダーシップをとることができ、搬送先病院に根拠立てて報告できるようになる。とあります。上記のことを意識してポイントを抑えると出題の傾向がイメージしやすく勉強しやすくなると思います。

私は問題形式の対策やしっかり暗記するといった勉強法はしませんでした。受験前日と当日に1周ずつ公式テキストを読みました。正直この勉強法が全員に当てはまるとは思いませんが、勉強時間を最低限で望みたい方にとってはこれくらいできれば合格することは可能ということです。

注意点:問題数はそれほど多くないですが、定義などは教科書的な知識必要な問題もあり、勘で回答せざるを得ないときもありました。定義のポイントなどはしっかり確認したほうがいいと思います。

私が使用した公式テキストはこちら↓

公式のテキストなので必要な情報はこの一冊にすべて含まれています。まずは最初に1冊として準備しましょう。問題集など必要と感じた方は追加で購入してもいいかもしれませんが筆者この1冊でも十分といった印象です。

3 急性期ケア専門士の合格後したらバッチがもらえる

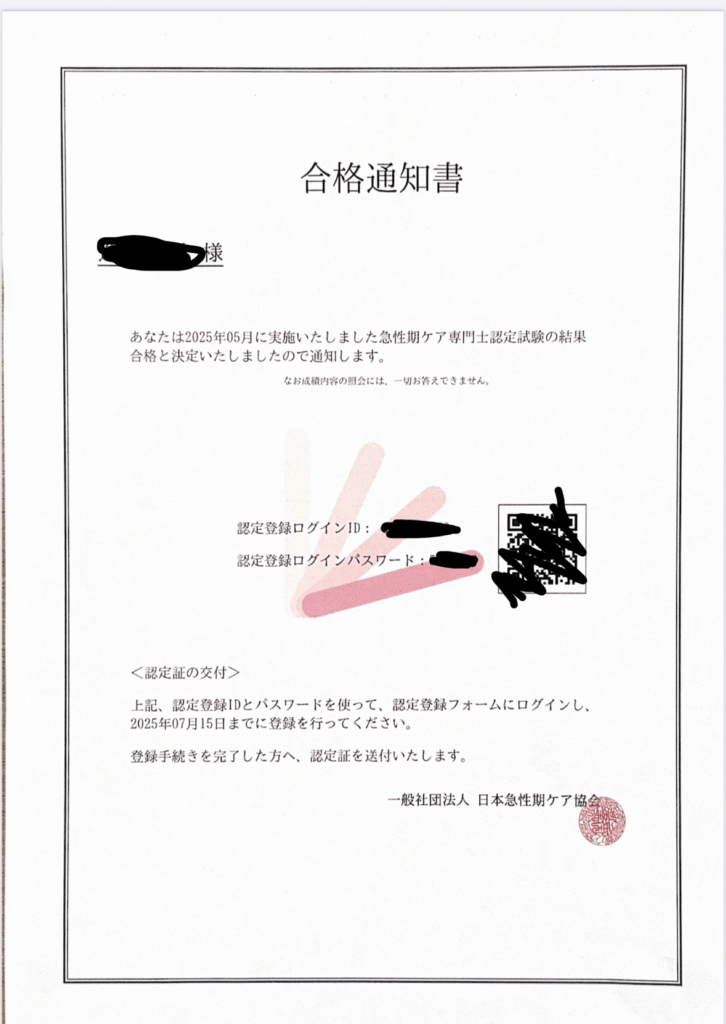

受験後は受験者専用のアプリで合否の確認ができます。合格してたら紙の合格通知書が自宅に郵送されています。

バッチももらうことができます。筆者は現時点で受験から2ヶ月ほど経過していますがまだ手元には届いていません。なにかもらえるというのはモチベーションにもなりますよね。届くのが楽しみです。

3‐1受験申し込み方法、合格までの流れ

急性期ケア専門士の公式ホームページでわかりやすく確認することができます。

詳細はこちら

関連記事:意識障害を見つけたときの対応↓

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a761031.bf83b01c.4a761032.dd6c861c/?me_id=1361033&item_id=10000027&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fastick%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fimgrc0095319581.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)