○○さーん!!

あれ?? なんか変… 起きない???

病棟看護師の皆さん、患者さんの観察をしようと訪室するといつもと様子が違く対応に困ったことはありませんか?

実はシンプルに考えれば意識障害のアセスメントって難しくないです!

意識障害の原因は脳(一次性脳障害)か 脳以外(二次性脳障害)かで考えます。

私は急性期病棟で勤務しており、病棟で意識障害の患者さんを発見することはしばしばあります

記事内容の考え方で意識障害の患者さんの対応をスムーズにおこなうことができています

この記事では、意識障害の患者さんを発見したときの観察方法や対応方法について解説します

この記事を読むと意識障害の患者さんの対応ができるようになります!

意識障害とは

意識障害=意識がなくなるor意識の内容が変

意識がなくなる=覚醒の度合いが低下する

つまり、JCSやGCSで評価します

意識の内容=整合性がとれるか

つまり、見当識が保てているか、会話の辻褄が合うかで評価します

意識障害の原因

冒頭で書いた通り脳か 脳以外か です

脳以外といっても結局は脳に影響がでるので意識障害が出現します(二次性脳障害といいます)

脳が原因でよくあるのが、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、頭部外傷、脳炎、脳腫瘍、けいれん発作などです

脳以外だと、水・電解質異常、不整脈による失神、血糖異常、尿毒症、中毒、肝性昏睡などがあります

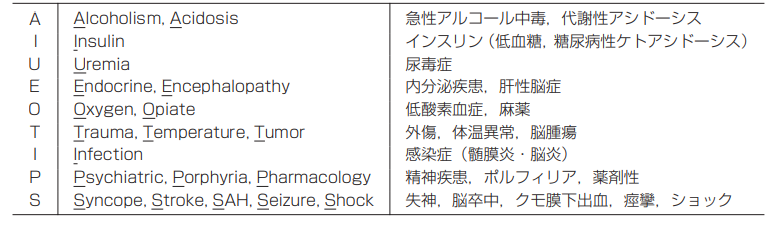

AIUEO TIPS(アイウエオ チップス)

アイウエオチップスとは意識障害を起こした患者さんの意識障害の原因鑑別するときによく使われる語呂合わせです 実際に覚える必要はないですが知っておくっと便利です

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/99/5/99_1082/_pdf

画像引用元

看護師はなにをするか

意識障害の患者を見るとまずは意識の異常に目が言ってしまいますが、落ち着いて気道・呼吸・循環の異常がないか同時に評価する必要があります

A 気道の確認 声がでていればひとまず大丈夫 いびきのような呼吸がある、胸郭が上がっていない場合は 後部後屈顎先挙上・下顎挙上法・体位調整をする だめならエアウェイ挿入 それでもダメなら挿管します

B 呼吸の確認 呼吸回数・呼吸様式の異常がないか確認 徐呼吸や異常な呼吸パターンなどが現れるころがある 低酸素状態があれば酸素投与をする 徐呼吸があれば酸素投与に加えて、補助換気

C 循環の確認 不整脈の有無 頻脈or徐脈の有無 高血圧or低血圧の有無 意識障害の原因が頭蓋内圧亢進の場合はクッシング兆候が出現している場合があります

・バイタルサイン測定(モニター装着) ルート確保

・不整脈→12誘導心電図 DC

・血圧異常→昇圧剤や降圧剤の指示確認 投与準備

D 意識 脳ヘルニア兆候はないか

脳ヘルニア兆候とは…頭蓋内圧亢進が進むと脳幹部を圧迫し呼吸抑制を引き起こす危険な状態

GCS8点以下 JCSⅡ‐30以上 瞳孔不同や進行する片麻痺など

ABCの安定化を図り 軽度ギャッチアップする

E 体温 高体温・低体温はともに意識障害の原因になる

+血糖 臨床的には頭蓋内病変よりも血糖異常などの頭蓋外病変が多いと言われています

簡易血糖測定器で血糖値のチェックし施設ごとの決まりに応じて補正します それだけで意識が改善することも多いです

JCSで評価

JCSは開眼するかどうかを評価する

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcts/16/1/16_3/_pdf

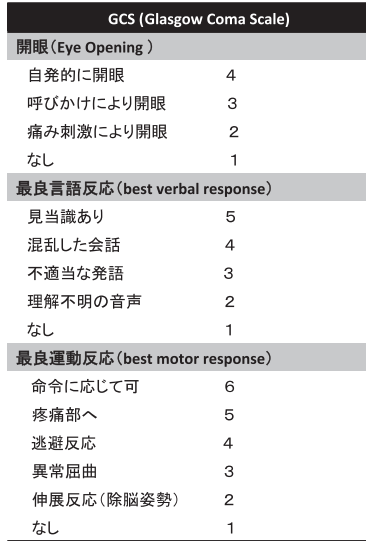

GCSで評価

GCSは開眼、発語、運動3つを評価する

慣れるまではカンニングしましょう

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcts/16/1/16_3/_pdf

MMTの評価

意識障害があるということは、指示で動作ができないことが考えられるのでその場合は痛み刺激を加えて評価します サクションの刺激で判断してもよいです

◎協力動作ができない場合

力強く押さえないと暴れてしまう場合はMMT5

軽く押さえれば抑えられる状態ならMMT4

払いのける動作や、膝立てができたり踵が浮けばMMT3

動かせるが手足が浮かなければMMT2

ぴくっとするならMMT1

びくともしなければMMT0

バレー徴候

指示が入るかたには、有効な検査がバレー徴候です

①掌を上にして、両腕を90度まっすぐ挙上

②目を閉じてもらいそのままキープ 寝たままでもOK

③回内しながら落ちていくと異常

そもそも指示がはいらなかったり、MMTが低いひとにはできません

MMTでは気づけないような少しの筋力低下がわかります

一見大丈夫そうな患者さんでも、ごく軽い麻痺も発見しやすく早期発見につながります

眼球所見の評価

眼球所見まで細かく理解するのは正直難しい(神経がたくさん絡んでくる)ので難しい話はすっ飛ばして、ざっくり眼位(目玉の位置)と瞳孔を把握しましょう

また、あまり明るすぎない環境でみましょう

瞳孔の観察におすすめなペンライトはこちら↓

【おすすめペンライト紹介】メディケン 医療用ペンライトUSB充電式レビュー

共同偏視(左右)→被殻出血・小脳出血の可能性

共同偏視(内下方、鼻先をみるような眼位)→視床出血の可能性

瞳孔不同→ぱっとみで左右差あれば脳ヘルニアの疑い

瞳孔散大→脳ヘルニアの可能性

瞳孔縮小→橋・脳幹出血の可能性

細かいことがわからなくても、まずは眼球をみるという考えになれば立派です!

調べれば調べるほど難しく感じる部分ではありますが、脳外科などではない一般の病棟の看護師さんなら正常ではないと気づけることが大切です

診断は先生に任せてわたしたちは報告をして必要な検査につなげましょう

まとめ

いきなり意識障害の患者さんの対応をするのは簡単なことではありませんが、焦らずひとつひとつ観察していきましょう

バイタルサインに変動があったり、明らかに脳の異常があるなど一刻を争う場合もあるかもしれません。すぐに応援を呼んで助けを求めることが患者さんのためには大切です

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/419bf95c.50a8ea70.419bf95d.a570b9b6/?me_id=1337588&item_id=11098819&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjennydesse%2Fcabinet%2F09651070%2Fme091%2F0-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)